Masakiです。

「日本は経済的に豊かな国なのに、なぜ人々の幸福度は低いのだろうか」。

この素朴な疑問は、多くの日本人が一度は抱いたことがあるのではないでしょうか?

世界各国の幸福度を比較した国際調査では、日本は先進国の中で常に下位に甘んじています。

国内総生産(GDP)で測る物質的な豊かさと、人々が心で感じる豊かさとの間には、大きな隔たりが存在しているのです。

この事実は「幸福のパラドックス」とも呼ばれ、日本社会が直面する根深い課題を浮き彫りにしています。

この記事は、国連の「世界幸福度報告書」や内閣府の「満足度・生活の質に関する調査」といった信頼性の高い一次情報源から、最新の学術論文、業界レポートまでを網羅的に分析して日本の幸福度にまつわるあらゆる疑問に答えるために執筆しました。

本稿では、まず世界ランキングにおける日本の現在地を正確に把握し、過去との比較を通じてその変遷をたどります。

次に、幸福度を左右する国内の要因、特に「男女差」「親子関係」「地域差」「働き方」といったテーマを深く掘り下げ、なぜ日本の幸福度が伸び悩んでいるのか、その根本原因を多角的に解明していきます。

そして、分析に留まることなく、幸福度が高い国や地域の事例から学び、科学的根拠に基づいた「幸福度を高めるための具体的なアクションプラン」までを提示します。

この記事を最後までお読みいただくことで、あなたは日本の幸福度に関する断片的な情報を超えた、体系的で本質的な理解を得ることができるでしょう。

なぜ日本人は幸福を感じにくいのか、そして、より幸福な社会を実現するために何が必要なのか。

その答えを余すところなくお届けします。

- 日本の幸福度は昔と比べてどう変わったのか?高度経済成長期からの軌跡

- 【2024-2025年】世界幸福度ランキングにおける日本の現在地

- 日本の幸福度における男女差:男性の幸福度が低いという特異な現象

- 女性と幸福度:結婚、子供、キャリアが与える影響の全貌

- 子供の有無と幸福度の関係性:データから見る日本の実情と課題

- なぜ日本の幸福度は低いのか?専門家が指摘する7つの原因と社会問題

- 幸福度が高い都道府県ランキング:沖縄・福井はなぜ幸せなのか?

- データで見る日本の幸福度:内閣府調査と各種指標の完全ガイド

- 仕事と幸福度の密接な関係:やりがい、働き方、年収の影響

- 科学的根拠に基づく幸福度の上げ方:今日から実践できるアクションプラン

- 幸福度をめぐる国際比較:フィンランドやブータンから日本が学べること

- SNSは幸福度を上げるか下げるか?最新研究から見る光と影

- 幸福度に関するQ&A:専門家があなたの疑問にすべて答えます

- まとめ:日本の幸福度の未来のために、私たち一人ひとりができること

日本の幸福度は昔と比べてどう変わったのか?高度経済成長期からの軌跡

多くの人が「昔は良かった」と懐かしむように、日本の幸福度もかつてはもっと高かったのではないか、と考えるかもしれません。

特に、国全体が活気に満ちていた高度経済成長期は、希望にあふれた幸せな時代だったというイメージがあります。

しかし、データは必ずしもそのイメージを支持しません。

内閣府が継続的に実施している「国民生活に関する世論調査」を遡ると、東京オリンピックを翌年に控えた1963年(昭和38年)の生活満足度は63.6%でした。

この数値は、近年の満足度と大きくかけ離れたものではありません。

研究によれば、日本の人々の幸福度は、高度経済成長期、バブル景気、さらにはオイルショックといった経済の激動期においても、実はあまり大きく変動してこなかったことが示唆されています。

これは、経済的な豊かさが、ある一定のレベルを超えると必ずしも人々の幸福度の上昇にはつながらないという、世界中の先進国で見られる現象、いわゆる「イースタリン・パラドックス」が日本にも当てはまることを示しています。

具体的には、1970年代頃までは、物質的な豊かさの向上が幸福感に直結していました。

戦後の貧しい時代から抜け出し、生活が豊かになること自体が幸福の中心的な価値だったのです。

しかし、社会がある程度の豊かさを達成して以降、その関係性は弱まっていきました。

もちろん、これは時代ごとの価値観の変化を無視するものではありません。

ある調査では、最も幸福度が高かった時代として「1980年代」が挙げられています。

この時代は、経済的な繁栄が頂点に達し、物質的な充足感が社会全体を覆っていた時期であり、それが幸福感と強く結びついていたと解釈できます。

一方で、最も低かったのは戦争の記憶が生々しい「1940年代」でした。

これらの事実が示すのは、日本の幸福度の歴史は単純な右肩上がりでも右肩下がりでもないということです。

むしろ、経済成長という大きな波が幸福度を押し上げる力を持たなくなった後、私たちは幸福を測るための新しい「ものさし」を見つけられないまま、停滞の時代に入ったのかもしれません。

かつては「豊かさ」が幸福の代名詞でしたが、その豊かさが当たり前になった現代において、何が私たちの幸福を左右するのか。

この問いこそが、現代日本の幸福度問題を解き明かす鍵となります

【2024-2025年】世界幸福度ランキングにおける日本の現在地

日本の幸福度を客観的に理解するためには、国際的な比較が不可欠です。

その最も重要な指標となるのが、国連の持続可能開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)が毎年発表する「世界幸福度報告書(World Happiness Report)」です。

この報告書は、世界中の人々の主観的な幸福感を測定し、国別にランキング化したものであり、日本の立ち位置をグローバルな視点から示してくれます。

日本の最新順位と近年の推移

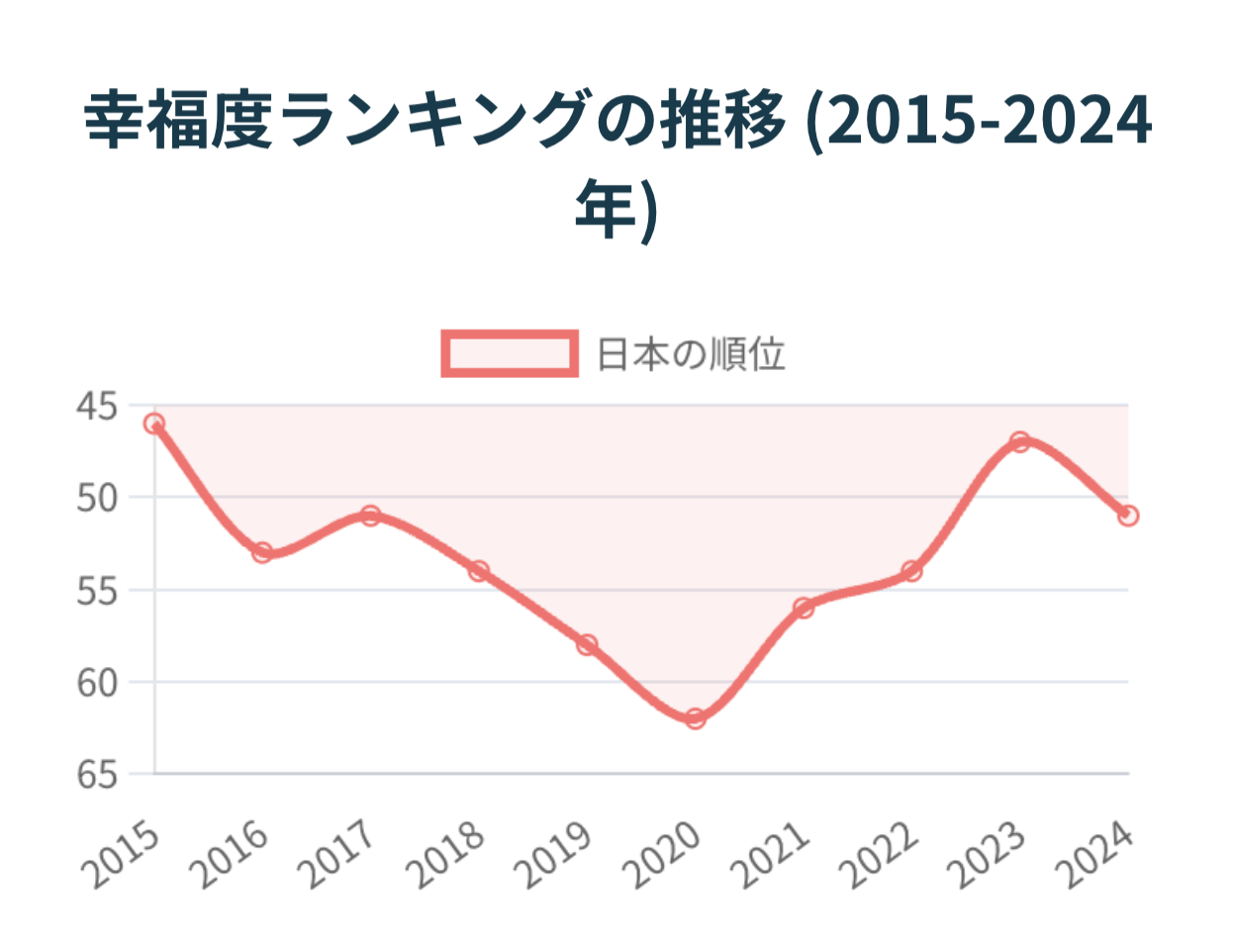

2024年に発表された最新の世界幸福度報告書において、日本の順位は143カ国中51位でした。

これは、2023年の47位から4つ順位を下げた結果であり、日本の幸福度が伸び悩んでいる現状を改めて示すものとなりました。

日本の総合スコアは6.095点で、これは韓国(52位)とほぼ同水準です。

近年の推移を見ても、日本の順位は概ね50位から60位台で停滞しており、大きな改善は見られません。

以下の表は、過去約10年間の日本の順位の変動をまとめたものです。

| 年 | 日本の順位 | 総合スコア |

| 2024 | 51位 | 6.095 |

| 2023 | 47位 | 6.129 |

| 2022 | 54位 | 6.039 |

| 2021 | 56位 | 5.940 |

| 2020 | 62位 | 5.871 |

| 2019 | 58位 | 5.886 |

| 2018 | 54位 | 5.915 |

| 2017 | 51位 | 5.920 |

| 2016 | 53位 | 5.921 |

| 2015 | 46位 | 5.987 |

出典:World Happiness Report 各年版のデータより作成

この推移からわかるように、日本は40位台にランクインした年もあったものの、近年は50位台が定位置となっており、世界的に見て幸福度が決して高いとは言えない状況が続いています。

G7および主要国との比較

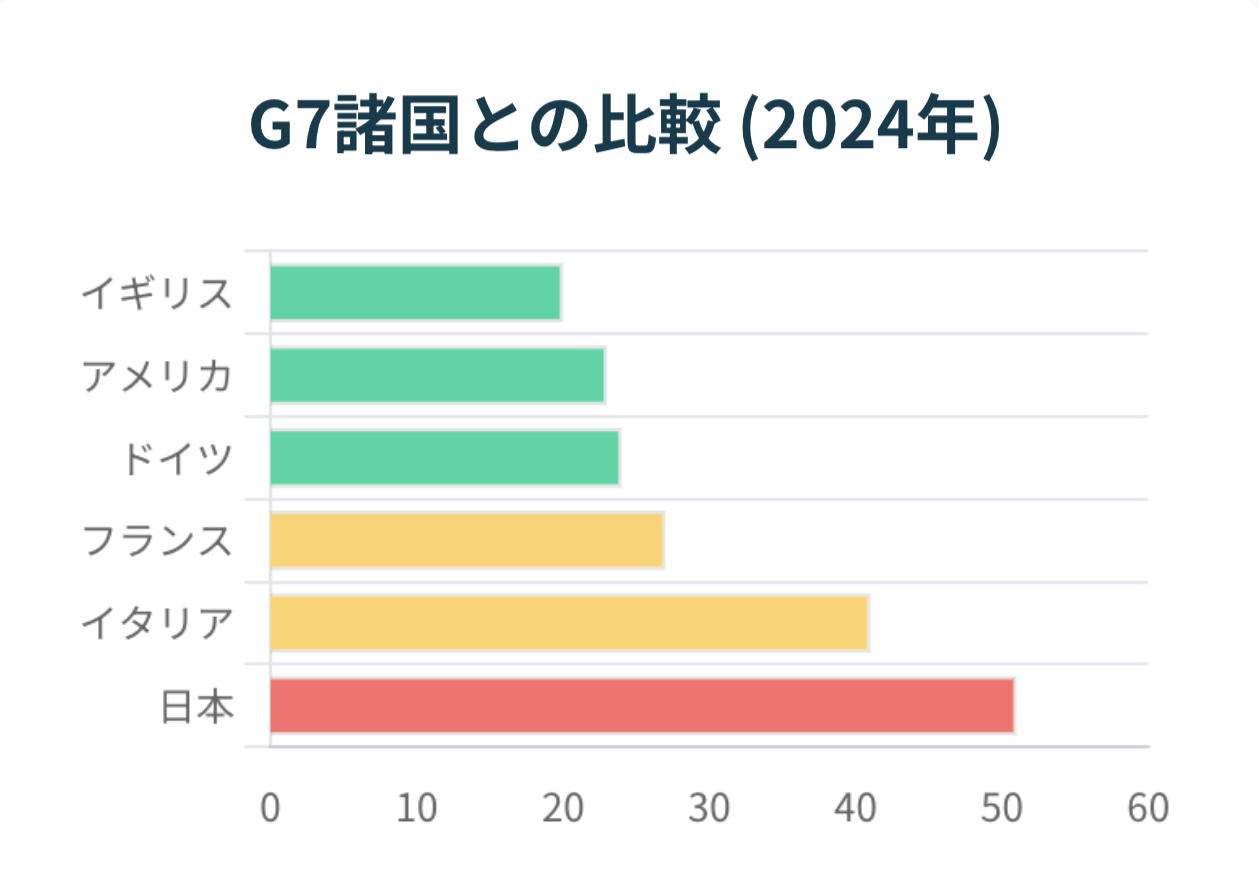

日本の順位が特に問題視されるのは、他の先進国と比較したときです。

G7(先進7カ国)の中で、日本の幸福度ランキングは残念ながら最下位となっています。

2024年のランキングを見ると、他のG7諸国の順位は以下の通りです。

| 順位 | 国名 | 総合スコア |

| 20位 | イギリス | 6.749 |

| 23位 | アメリカ | 6.725 |

| 24位 | ドイツ | 6.691 |

| 27位 | フランス | 6.609 |

| 41位 | イタリア | 6.324 |

| 51位 | 日本 | 6.095 |

※カナダはトップ20圏外。

出典:World Happiness Report 2024 のデータより作成

この表は、日本の幸福度が他の主要先進国と比べて著しく低いことを明確に示しています。

経済的な発展度合いでは肩を並べる国々と、なぜこれほどまでに主観的な幸福感に差が生まれてしまうのでしょうか。

このギャップこそが、日本の幸福度問題を考える上での核心的な問いとなります。

世界幸福度報告書の評価基準とは?

ランキングの数字だけを見て一喜一憂するのではなく、その背景にある評価基準を理解することが重要です。

世界幸福度報告書のランキングは、各国の調査対象者に「自分にとって最高の人生を10、最悪の人生を0とした場合、現在のあなたの人生は0から10のどの段階にありますか?」と尋ねる「カントリル・ラダー(Cantril Ladder)」という手法に基づいています。

これは、人々の人生に対する主観的な評価を直接数値化したものです。

さらに報告書では、なぜ国によってこの評価に差が出るのかを説明するために、以下の6つの主要な要因を用いて分析を行っています。

1.一人当たりGDP(裕福さ):国の経済的な豊かさを示します。

2.社会的支援(頼れる人の存在):困難な時に頼れる友人や親族がいるかどうか。

3.健康寿命:心身ともに健康に生きられる期間の長さ。

4.人生の選択の自由度:自らの人生を自由に選択できると感じているか。

5.寛容さ(他者への寛大さ):寄付など、他者への寛大な行動がどれだけあるか。

6.腐敗の認識:社会やビジネスにおける汚職がどの程度蔓延していると感じるか。

これらの6つの要因は、幸福度そのものを構成する要素ではなく、各国の幸福度のスコアの差を「説明」するための変数です。

報告書では、これらの要因が世界で最も低いと仮定される架空の国「ディストピア(Dystopia)」を基準点とし、各国のスコアがディストピアと比べてどれだけ高いかを、これら6つの要因で分解して示します。

この分析を通じて、日本の幸福度がなぜ低いのか、どの要素が特に足を引っ張っているのかを具体的に知ることができます。

日本の幸福度における男女差:男性の幸福度が低いという特異な現象

日本の幸福度を議論する上で、非常に興味深く、また深刻な特徴の一つが「男女差」です。

世界中の多くの国々では、女性の方が男性よりも幸福度が低い、あるいはうつ病などのネガティブな感情を抱えやすいという傾向が見られます。

しかし、日本はこの世界的な常識が当てはまらない、特異な国の一つなのです。

世界でも稀な「男性の方が幸福度が低い国」日本

複数の調査が、日本では男性の方が女性よりも幸福度が低い、またはネガティブな感情を抱く割合が高いという結果を示しています。

ある分析によれば、日本は調査対象国の中で唯一、男性のネガティブな感情が女性を上回る国でした。

これは、世界的に見ても極めて稀な現象です。

さらに、社会構造が男性優位であるほど、その国の男性の幸福度は低くなる傾向があるという指摘もなされており、この視点は日本の状況を理解する上で重要な示唆を与えてくれます。

女性の社会進出が進む一方で、依然として根強い伝統的な価値観が残る日本社会の構造が、男性の幸福感に影を落としている可能性が考えられます。

なぜ日本の男性は幸福を感じにくいのか?

日本の男性が幸福を感じにくい背景には、複合的な要因が存在します。

その中でも最も大きな要因として指摘されているのが、男性に課せられる強固な社会的プレッシャーです。

特に「一家の大黒柱として家族を養わなければならない」という伝統的な規範意識は、今なお多くの男性を縛り付けています。

戦後、女性は相続権や参政権といった制度的な平等を獲得し、近代化の中で古い儒教的な道徳観から比較的解放されてきました。

しかし、男性は依然として「男たるものこうあるべき」という古い価値観や期待に強く束縛されているという見方があります。

この過剰な期待が、男性の幸福度を押し下げる大きな要因となっているのです。

このプレッシャーは、特に職場環境において顕著に現れます。

長時間労働や柔軟性のない働き方は、伝統的な企業文化の中で男性に重くのしかかります。

また、国内の調査データを見ると、特に「未婚男性」の幸福度の低さが際立っています。

未婚男性は、既婚男性や、既婚・未婚を問わず全ての女性と比較して、幸福度が著しく低い傾向にあることが報告されています。

これは、結婚によって得られる社会的安定や家庭という居場所が、男性の幸福にとって重要な役割を果たしている一方で、それを持たない男性が社会的な孤立やプレッシャーをより強く感じやすい状況を示唆しています。

このように、女性の地位向上という文脈で語られがちなジェンダー問題が、実は男性側にも深刻な「生きづらさ」をもたらしているのです。

一見すると女性に不利に見える伝統的な性別役割分業の構造が、その裏側で男性を過剰な責任とプレッシャーで苦しめているという、まさに「諸刃の剣」のような状況が、日本の男性の幸福度を低くしている根本的な原因の一つと言えるでしょう。

女性と幸福度:結婚、子供、キャリアが与える影響の全貌

日本の幸福度を語る上で、女性が直面する現実は極めて重要です。

結婚、出産、キャリアといったライフイベントは、女性の幸福感に複雑かつ多層的な影響を及ぼします。

世界ランキングでは男性より幸福度が高いとされる日本の女性ですが、その内実を詳しく見ると、多くの課題が浮かび上がってきます。

結婚は女性の幸福度を上げるのか?

一般的に、結婚は日本の女性の幸福度を高める要因であるとされています。

内閣府の調査などを見ても、配偶者がいる女性はいない女性に比べて幸福度が高い傾向にあります。

結婚は、精神的な支えや経済的な安定、そして社会的な安心感をもたらす重要な基盤となり得ます。

しかし、ここで重要なのは、単に「結婚している」という事実そのものよりも、「結婚の質」が幸福度を大きく左右するということです。

特に日本の文化的な文脈では、女性の結婚における幸福は、アメリカのような個人主義的な文化圏における「個人的な達成感」よりも、「社会的な調和の実現」という側面と強く結びついていると指摘されています。

つまり、夫婦関係だけでなく、親族や地域社会との良好な関係性を含めた、広範な意味での「調和」が保たれているかどうかが、女性の幸福感を決定づける重要な要素となるのです。

「産むほど不幸になる」は本当か?子供の数が女性の幸福度に与える影響

女性の幸福度を考える上で、最も衝撃的かつ重要な知見の一つが、子供の数との関係です。

拓殖大学の佐藤一磨教授をはじめとする複数の研究が、日本では「子供を持つこと」、特に「子供の数が増えること」が女性の生活満足度を低下させる傾向にあることを明らかにしています。

これは多くの人が抱く「子供は幸せの象徴」というイメージとは真逆の結果であり、日本社会が抱える深刻な問題を突きつけています。

具体的なデータを見ると、女性の結婚生活における幸福度は、第一子または第二子の出産後に低下する傾向があり、特にその女性が仕事をしている場合に顕著です。

これは、仕事と育児を両立することの困難さ、いわゆるワークライフバランスの崩壊が、女性の幸福感を直接的に蝕んでいることを示唆しています。

一方で、男性は子供が生まれることで幸福度が上昇する傾向が見られます。

この男女間の非対称性は、育児の負担が依然として女性に偏っているという日本の現実を浮き彫りにしています。

以下の表は、この関係性を分かりやすくまとめたものです。

| 子供の数 | 母親の生活満足度(傾向) | 主な要因 |

| 0人 | 基準 | – |

| 1人 | 低下する傾向 | 育児負担の増加、ワークライフバランスの悪化 |

| 2人 | さらに低下する傾向 | 経済的負担の増加、時間的制約の深刻化 |

| 3人以上 | 最も低くなる傾向 | 精神的・肉体的負担の限界、自己実現機会の喪失 |

出典:各種研究報告を基に作成

この「産むほど幸福度が下がる」という現実は、少子化が叫ばれる日本において、女性が「もう一人子供が欲しい」と願いながらも、それを躊躇せざるを得ない構造的な問題が存在することを示しています。

女性の幸福度と年齢のU字カーブ

男性と同様に、女性の幸福度も年齢と共に変動し、一般的に「U字型カーブ」を描くと言われています。

つまり、若年期と老年期の幸福度が高く、中年期に最も低くなる傾向があります。

日本のデータでも、特に40代で幸福度が底を打つ様子が見られます。

この時期は、多くの女性にとってキャリアにおける責任が増す一方で、子育てや、場合によっては親の介護といった家庭内の役割も最大化する、まさに「板挟み」の年代です。

これらの多重な負担が、40代女性の幸福度を押し下げる大きな要因となっていると考えられます。

また、「独身女性」や「未婚女性」の幸福度も一様ではありません。

彼女たちは、結婚している同世代に比べて、自由な時間やキャリアの追求といった面で高い満足度を報告することがある一方で、社会的なサポートや家族とのつながりといった面で不安や孤独を感じやすいという側面も持っています。

女性の幸福は、結婚や子供の有無といった単純な二元論では語れず、年齢、キャリア、家族構成、そして社会からのサポートといった様々な要因が複雑に絡み合って形成されているのです。

子供の有無と幸福度の関係性:データから見る日本の実情と課題

子供の存在は、人生における最大の喜びの一つとされています。

しかし、日本の現状をデータで詳しく見ていくと、子供をめぐる幸福度の実態は非常に複雑で、多くの課題を抱えていることがわかります。

親自身の幸福度と、子供たちの幸福度という二つの側面から、この問題を掘り下げてみましょう。

親の幸福度:子供の有無がもたらす影響

まず、親自身の幸福度について見ると、一つの明確な傾向があります。

それは、男女ともに「子供がいる人」は「子供がいない人」に比べて、全体的な主観的幸福度が高いということです。

これは、家族を築き、子供を育てるという経験そのものが、人生に大きな意味や満足感を与えることを示唆しています。

特に、子供のいない男性の幸福度が際立って低いというデータもあり、家庭を持つことが社会的な安定感や幸福感につながるという側面がうかがえます。

しかし、ここに大きなパラドックスが存在します。

前述の通り、子供がいるという「状態」は幸福度を高める一方で、子供を育てるという「過程」、特にその負担が女性に偏る日本の現実が、日々の生活満足度を押し下げてしまうのです。

つまり、「親であること」自体は幸せであると感じながらも、子育ての現実、特にサポート体制の不備や経済的な負担、ワークライフバランスの困難さが、親、とりわけ母親の幸福感を蝕んでいるという二重構造が存在するのです。

子供自身の幸福度:ユニセフ報告書が示す日本の課題

では、日本の子供たち自身は幸せなのでしょうか。

この問いに対する答えは、残念ながら非常に厳しいものです。

ユニセフ(国連児童基金)が発表している先進国の子供の幸福度に関する調査報告書は、日本の子供たちが置かれた深刻な状況を明らかにしています。

2020年の報告書では、日本の子供の「精神的幸福度」は調査対象38カ国中37位と、ほぼ最下位でした。

最新の2025年の報告書でも、総合順位は14位に改善したものの、精神的幸福度は32位と依然として極めて低い水準にあります。

具体的には、「現在の生活に満足している」と答える15歳の子供の割合が、他国に比べて著しく低いのです。

さらに深刻なのは、日本の子供たちのスキルの偏りです。

学力テストの成績は世界トップクラスである一方で、社会的スキル、特に「すぐに友達ができる」と答える子供の割合は世界で最も低いレベルにあります。

この高い学力と低い社会的スキルのギャップは、過度な受験競争や同調圧力の中で、子供たちが他者と心を通わせる機会を失っている可能性を示唆しています。

このような精神的なストレスや孤立は、子供の自殺率の高さや自殺念慮の蔓延といった、最も悲劇的な形で現れています。

親世代が子育ての困難さに直面し幸福度を下げ、その子供たちが精神的な幸福を感じられずにいる。

この二つの問題は、決して無関係ではありません。

ストレスを抱え、サポートが不足している親は、子供に十分な情緒的支援を提供する余裕を持ちにくいかもしれません。

一方で、学校や友人関係で孤立し、精神的に追い詰められた子供の存在は、親の心配や負担をさらに増大させます。

このように、親の不幸と子供の不幸は互いに影響し合い、負のスパイラルを生み出している可能性があります。

この悪循環を断ち切るためには、個々の家庭の努力だけに頼るのではなく、社会全体で親子を支える包括的な支援体制を構築することが急務と言えるでしょう。

なぜ日本の幸福度は低いのか?専門家が指摘する7つの原因と社会問題

日本の幸福度が経済的な豊かさに見合わないほど低い背景には、単一ではない、複雑に絡み合った複数の構造的な原因が存在します。

ここでは、専門家や各種調査によって指摘されている主要な7つの原因を掘り下げ、日本の幸福度をめぐる社会問題の核心に迫ります。

自己決定の自由度の低さ

世界幸福度報告書で日本のスコアが低い要因の一つに「人生の選択の自由度」があります。

この点は、国内の研究でも裏付けられています。

経済産業研究所(RIETI)が実施した2万人の日本人を対象とした大規模調査では、個人の幸福感を決定する要因として、所得や学歴よりも「自己決定」が強い影響力を持つことが明らかになりました。

つまり、自分の人生を自分で選択し、コントロールしているという感覚が、幸福感に直結するのです。

しかし、日本の社会には、周囲に合わせることを良しとする同調圧力や、決められたエリートコースを歩むべきだという画一的な価値観が根強く存在します。

一度レールから外れるとやり直しが難しい社会構造は、人々から挑戦する意欲を奪い、失敗を過度に恐れさせます。

この「自分で決めることができない」という感覚が、多くの日本人の幸福感を根本から損なっている可能性があります。

社会的孤立と希薄な人間関係

人間は社会的な生き物であり、他者との温かい関係性は幸福の源泉です。

しかし、現代の日本はこの点で大きな課題を抱えています。

ある国際比較調査では、日本は「他者と一緒に食事をする頻度」が世界で最も低い国の一つであることが示されました。

家族とさえも別々に食事をとる「個食(孤食)」の広がりは、日本の社会的なつながりが希薄化している象徴的な現象です。

世界幸福度報告書の幸福度を説明する6つの要因の中でも、「困ったときに頼れる人がいるか」という「社会的支援」は極めて重要な項目です。

表面的な付き合いはあっても、本当に困ったときに心から頼れる人がいないという孤独感が、日本の幸福度を押し下げる大きな一因となっています。

将来への不安と経済的停滞

特に日本の若者たちは、自国の将来に対して強い不安を抱いています。

少子高齢化の急速な進行、それに伴う社会保障制度への不信感、そして長期にわたる経済の停滞は、未来への希望を描きにくくさせています。

国際調査では、日本の回答者は「5年後に自分の生活の質が今より良くなっていると思うか」という問いに対して、世界で最も悲観的な見方を示しています。

この「良くならないだろう」という停滞感や閉塞感が、社会全体の活力を奪い、人々の幸福感を蝕んでいます。

寛容さの欠如

世界幸福度報告書の中で、日本が特に低いスコアを記録しているのが「寛容さ(Generosity)」の項目です。

これは、過去1ヶ月間に慈善団体へ寄付をしたか、といった質問で測定される指標で、日本の順位は世界でも最低レベルにあります。

この指標は、単に寄付行為の多寡を測るだけでなく、社会における他者への配慮や利他的な行動の文化を反映していると解釈できます。

自己責任論が強く、他者の困難に対して不寛容な社会の雰囲気は、人々の間に信頼関係が育つのを妨げ、結果として社会全体の幸福度を低下させる要因となり得ます。

長時間労働とワークライフバランスの問題

「仕事」は人生の多くの時間を占める重要な要素ですが、日本の働き方は幸福度を著しく損なう要因となっています。

諸外国と比較して長い労働時間、取得率の低い有給休暇、そして仕事のために私生活を犠牲にすることが半ば常態化している文化は、人々の心身を疲弊させます。

特に、仕事と家庭の両立が困難な状況は、前述の通り女性の幸福度を大きく引き下げています。

働き方改革が叫ばれて久しいですが、多くの職場では依然として旧態依然とした労働慣行が根強く残っており、これが幸福度向上の大きな足かせとなっています。

幸福に対する文化的な捉え方

日本人の幸福感が低く出やすい背景には、文化的な要因も指摘されています。

欧米の個人主義的な文化では、幸福は個人の権利として積極的に追求すべきものと捉えられがちです。

一方、日本の集団主義的な文化では、個人の幸福よりも全体の「和」や「調和」が重んじられる傾向があります。

また、他者との比較によって自身の立ち位置を確認する文化も根強く、自分が突出して「とても幸せだ」と表明することにためらいを感じる人も少なくありません。

こうした文化的な背景が、調査における幸福度の自己評価を控えめにさせている可能性も考慮に入れる必要があります。

ジェンダーギャップと固定的役割分担

これまでも触れてきたように、固定的な性別役割分業の意識は、男女双方の幸福度を損なう深刻な問題です。

男性には「稼ぎ手」としての過剰なプレッシャーを、女性には育児や家事の不公平な負担を強いる社会構造は、誰もが自分らしく生きることを困難にしています。

この構造的な問題が解決されない限り、日本の幸福度が大きく向上することは難しいでしょう。

これらの原因を総合的に見ると、日本の幸福度の低さは、経済的な問題というよりも、むしろ社会のあり方、人々の価値観、そして人間関係の質といった、より根源的な問題に起因していることがわかります。

以下の表は、世界幸福度報告書の主要な評価項目における日本のスコアを、7年連続1位のフィンランドと比較したものです。

これにより、日本がどの分野で特に課題を抱えているかが一目瞭然となります。

| 評価項目 | 日本のスコア/順位 (2024年) | フィンランドのスコア (2024年) | 分析 |

| 一人当たりGDP | 1.825 (高) | 1.859 (高) | 経済的な豊かさでは大きな差はない。 |

| 社会的支援 | 1.396 (中) | 1.583 (極めて高) | 困ったときに頼れる人の存在という点で大きな差がある。 |

| 健康寿命 | 0.622 (中) | 0.533 (中) | 健康寿命は日本も高い水準だが、幸福度への寄与は限定的。 |

| 人生の選択の自由度 | 0.556 (低) | 0.668 (極めて高) | 自己決定権の感覚に著しい差があり、日本の弱点が明確。 |

| 寛容さ | 0.009 (極めて低) | 0.207 (高) | 他者への寛大さ、利他的行動の文化に圧倒的な差がある。 |

| 腐敗の認識 | 0.207 (良) | 0.041 (極めて良) | 汚職の少なさでは両国とも評価が高いが、フィンランドが上回る。 |

出典:World Happiness Report 2024 のデータより作成

この比較から、日本の課題が「社会的支援」「人生の選択の自由度」「寛容さ」といった非物質的な側面に集中していることが明確に見て取れます。

幸福度が高い都道府県ランキング:沖縄・福井はなぜ幸せなのか?

国全体として見ると幸福度が伸び悩んでいる日本ですが、国内に目を向けると、住民が非常に高い幸福を感じている地域が存在します。

これらの「幸福な県」は、なぜ住民から高く評価されているのでしょうか。

その理由を探ることは、日本全体の幸福度を向上させるための重要なヒントを与えてくれます。

ここでは、各種の幸福度ランキングで常に上位に名を連ねる福井県と沖縄県をケーススタディとして取り上げ、その秘密に迫ります。

全国の幸福度ランキングの概観

都道府県別の幸福度ランキングは、調査機関によって用いる指標や方法論が異なるため、結果にも違いが見られます。

例えば、一般財団法人日本総合研究所が客観的な社会経済指標を基に作成するランキングでは福井県が長年にわたり総合1位を獲得しています。

一方で、不動産情報サイト「いい部屋ネット」を運営する大東建託や、ブランド総合研究所が住民の主観的な幸福感を直接調査するランキングでは、沖縄県や奈良県などが上位に来ることが多いです。

この違いは、幸福が客観的な生活環境と主観的な心の状態の両方から成り立っていることを示しており、両方の視点から優れた地域を分析することが重要です。

ケーススタディ1:福井県 – 安定とコミュニティがもたらす幸福

日本総合研究所のランキングで「幸福度日本一」の称号を何度も獲得している福井県。

その強みは、生活の基盤となる「仕事」「教育」「生活」の各分野における圧倒的な安定感にあります。

仕事分野(1位):福井県は有効求人倍率が高く、正社員の比率も全国トップクラスです。

特に、女性の就業率や共働き率が日本一高く、女性が働きやすい環境が整っていることが、世帯収入の安定と経済的な安心感につながっています。

教育分野(1位):全国学力テストで常に上位に位置するなど、教育水準の高さは全国的に知られています。

子供から大人まで学び続ける環境が充実しており、これが優れた人材を育み、地域の活力を支える好循環を生んでいます。

生活分野(5位):三世代同居・近居の割合が高く、家族や地域コミュニティがお互いに助け合う文化が根付いています。

これにより、子育て世帯は安心して子供を預けられ、高齢者も社会的な役割を持って活躍することができます。

福井県の幸福は、派手さや刺激ではなく、日々の暮らしにおける確かな「安心感」と「安定」、そして強固な「コミュニティの絆」によって支えられていると言えるでしょう。

これは、日本全体が失いつつある価値を、地域レベルで維持・発展させている好例です。

ケーススタディ2:沖縄県 – つながりと生きがいが育む幸福

主観的な幸福度や住民の地域への愛着度を測る調査で、常に全国トップクラスの評価を得るのが沖縄県です。

沖縄の幸福感は、福井のそれとはまた異なる、独自の文化的背景から生まれています。

「もあい(模合)」という相互扶助の仕組み:沖縄には、古くから「もあい」と呼ばれる、友人や地域の仲間で作る相互扶助の金融・社交グループが存在します。

これは単なる金融システムではなく、幼少期から老年期まで続く生涯のセーフティネットとして機能します。

困ったときには金銭的・精神的に支え合い、日常的には集まって語り合う。

この強固な社会的ネットワークが、人々に深い安心感と所属感を与えています。

「いきがい(生き甲斐)」の精神:沖縄では、人生における目的や喜び、生きる張り合いを意味する「いきがい」という考え方が深く根付いています。

それは大きな成功や地位ではなく、日々の小さな喜びや、家族や友人との時間、趣味や畑仕事といった身近な活動の中に見出されます。

この「いきがい」を持つことが、特に高齢者の心身の健康と高い幸福感につながっています。

自然との共生と穏やかなライフスタイル:美しい海や豊かな自然に囲まれた環境は、それ自体が人々の心を癒し、ストレスを軽減します。

また、本土に比べてゆったりとした時間が流れる「沖縄時間」に象徴されるように、競争よりも調和を重んじる穏やかなライフスタイルも、高い幸福感の要因と考えられます。

福井と沖縄の事例は、幸福への道筋が一つではないことを教えてくれます。

しかし、両者に共通しているのは、「安定した生活基盤」と「強いつながり」の重要性です。

国全体として幸福度が低い日本が学ぶべきは、まさにこの点にあります。

幸福は、国の政策だけで実現するものではなく、地域コミュニティの中で育まれるものであり、その成功モデルはすでに国内に存在しているのです。

データで見る日本の幸福度:内閣府調査と各種指標の完全ガイド

日本の幸福度を深く理解するためには、その測定に使われる主要な調査や指標について知っておくことが不可欠です。

ここでは、日本政府が実施している代表的な調査や、幸福度を議論する際によく登場する関連用語について、分かりやすく解説します。

これにより、本記事で紹介する様々なデータの背景をより明確に把握することができます。

内閣府「満足度・生活の質に関する調査」とは

これは、日本の幸福度に関する最も重要な公的調査の一つです。

内閣府が2019年から毎年実施しており、国民の満足度(Well-being)を多角的に把握し、政策運営に活かすことを目的としています。

この調査の主な特徴は以下の通りです。

総合主観満足度の測定:世界幸福度報告書と同様に、「現在の生活全般にどの程度満足していますか」という問いに対し、0点(全く満足していない)から10点(非常に満足している)の11段階で評価を求めます。

13分野別の満足度:総合的な満足度だけでなく、「仕事」「家計と資産」「健康状態」「家族関係」「友人関係」「余暇」など、生活を構成する13の具体的な分野ごとにも満足度を尋ねます。

これにより、人々の満足・不満足がどの領域に起因するのかを詳細に分析できます。

重視する事項の聴取:「生活全体の満足度を判断する際に、どの事項を重視しましたか」と尋ねることで、人々が幸福を感じる上で何を大切にしているのかという価値観を探ります。

この調査は、日本の幸福度の経年変化や、年齢、性別、地域、雇用形態といった属性ごとの違いを把握するための貴重なデータソースとなっています。

デジタル庁「地域幸福度(Well-Being)指標」

これは、比較的新しい取り組みで、デジタル技術を活用して地域ごとの幸福度を「見える化」し、地域創生に役立てることを目指すものです。

全国の自治体を対象に大規模なアンケート調査を実施し、個人の主観的な幸福度(0点から10点で評価)や生活満足度を測定しています。

この指標の目的は、各地域が自身の強みや弱みを幸福度の観点から把握し、住民のウェルビーイング向上につながる具体的な政策立案を支援することにあります。

幸福度と満足度、QOLの違い

幸福度について議論する際、類似した言葉がいくつか使われますが、それぞれニュアンスが異なります。

これらの違いを理解することは、議論を正確に追うために重要です。

幸福度(Happiness / Well-being):

最も広範で包括的な概念です。

人生全体に対する主観的で、肯定的な評価を指します。

喜び、楽しさといった一時的な感情(Affect)と、人生への満足感といった長期的な評価(Life evaluation)の両方を含む、総合的な心の状態です。

満足度(Satisfaction):

多くの場合、特定の領域に対する評価を指します。

例えば、「仕事満足度」「所得満足度」などです。

満足度は時に両義的であり、例えば「給与には満足しているが、仕事内容には不満で不幸だ」という状況があり得ます。

幸福度が人生全体の肯定的な評価であるのに対し、満足度はより具体的で部分的な評価という側面が強いです。

QOL(Quality of Life):

日本語では「生活の質」と訳されます。

元々は医療や福祉の分野で、患者の人間らしい生活の質を評価するために使われてきた言葉です。

QOLは、幸福度のような主観的な側面に加え、健康状態、生活環境、人間関係、経済状態といった客観的な指標も含むことが多いです。

つまり、QOLは幸福な生活を送るための「条件」や「環境」の質を指すことが多く、幸福度はその条件の下で個人が実際にどう感じているかという「主観的な経験」を指す、と整理できます。

これらの指標や調査を理解することで、日本の幸福度に関するニュースやレポートをより深く、批判的に読み解くことが可能になります。

仕事と幸福度の密接な関係:やりがい、働き方、年収の影響

人生の多くの時間を費やす「仕事」は、私たちの幸福度に計り知れない影響を与えます。

日本の幸福度が低い原因を探る上で、働き方の問題は避けて通れません。

ここでは、仕事における「やりがい」と「働きやすさ」のバランス、そして多くの人が気になる「年収」が、幸福度とどのように関連しているのかを、最新の調査データを基に解き明かしていきます。

「働きがい」 vs 「働きやすさ」

従業員の幸せを考えるとき、「給与が高い」「残業が少ない」「福利厚生が充実している」といった「働きやすさ」の条件がまず思い浮かぶかもしれません。

しかし、野村総合研究所(NRI)の調査によると、働く人の幸福度にとって、それ以上に重要な要素があることが示されています。

それは「働きがい」です。

この調査では、今の仕事に満足している人ほど、普段の生活における幸福度も高いという明確な相関関係が見られました。

そして、仕事の満足度が高いのは、「働きやすさ」を重視する人よりも、「仕事を通じて認められたい」「やりがいや成長を感じたい」といった「働きがい」を重視する人の方が多いという結果が出たのです。

もちろん、過酷な労働環境を強いることは論外ですが、単に労働条件を整えるだけでは、従業員の真の幸福にはつながらない可能性があります。

従業員一人ひとりが自分の仕事に意味を見出し、成長を実感できるような環境を整えることこそが、本質的なウェルビーイング経営の鍵となります。

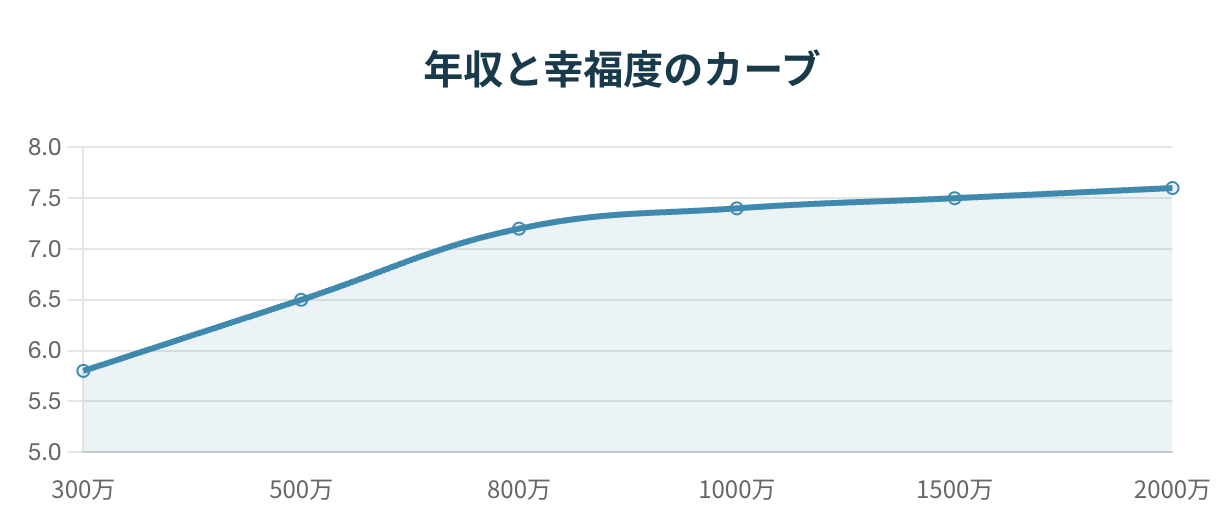

年収と幸福度のパラドックス

「お金があれば幸せになれるのか」という問いは、古くからの命題です。

この問いに対する経済学の答えは、「ある程度まではYES、しかしそれ以降はそうでもない」というものです。

多くの研究が、年収の増加は幸福度を高めるものの、その効果は一定の年収レベルで頭打ちになることを示しています。

日本における最近の調査では、この頭打ちになるポイントは世帯年収で800万円から1000万円あたりではないかと示唆されています。

つまり、この水準までは年収の増加が幸福度を明確に押し上げますが、それを超えると、さらなる収入の増加がもたらす幸福感の向上は緩やかになるのです。

したがって、「年収600万円」や「年収700万円」といった層は、まだ年収の増加が幸福度にポジティブな影響を与えやすい段階にあると言えます。

一方で、年収300万円未満から300万円以上になる際の幸福度の上昇幅が特に大きいというデータもあり、最低限の生活を保障する経済基盤の重要性も浮き彫りになっています。

また、幸福度に影響するのは絶対的な年収額だけではありません。

自分の収入を同僚や友人、同年代といった「準拠集団」と比較する「相対所得」も、幸福感を大きく左右します。

他者より収入が低いと感じることが、強い不満や不幸感につながることもあります。

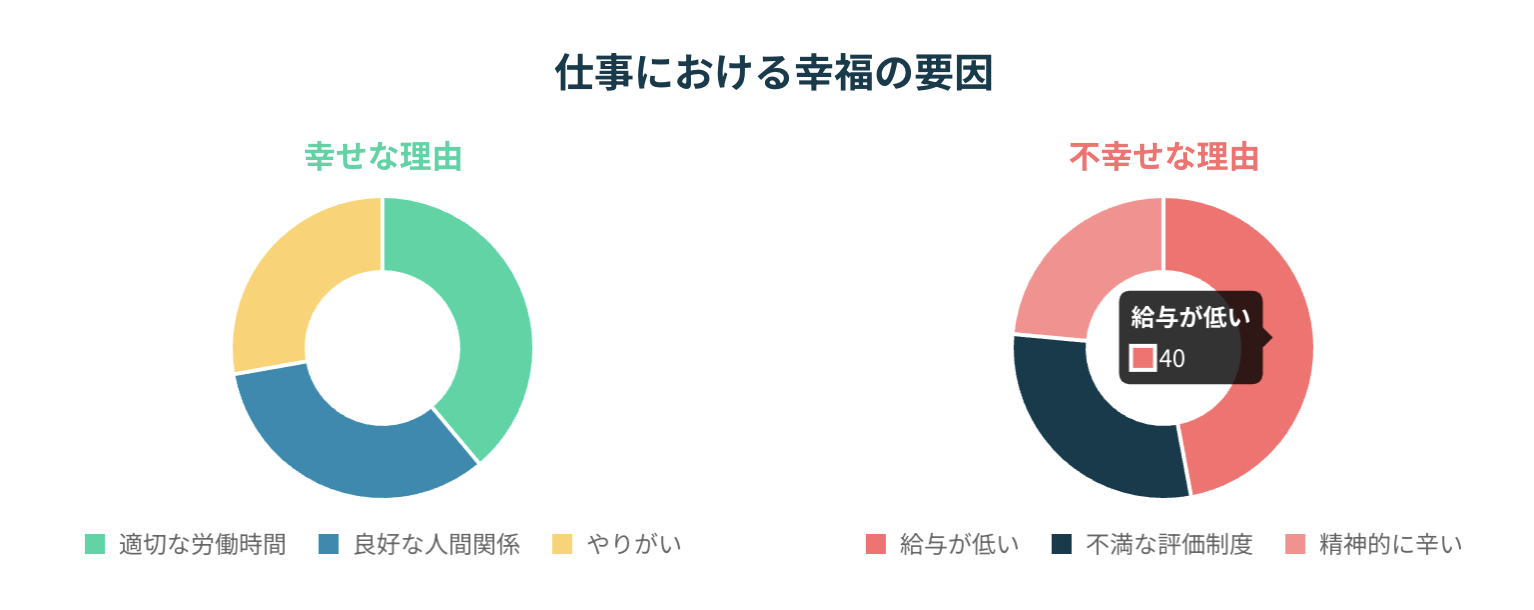

日本の「仕事の幸せ度」最新調査

株式会社オープンアップグループが実施した「幸せな仕事に関する実態調査」によると、2024年における日本の働く人々の「仕事に対する幸せ度」は100点満点中、平均で約55点という結果でした。

これは決して高い数値とは言えません。

同調査から、仕事の幸福度を左右する具体的な要因が見えてきます。

以下の表は、仕事をしていて幸せに感じる理由(ポジティブな要因)と、幸せに感じない理由(ネガティブな要因)をまとめたものです。

出典:オープンアップグループ「幸せな仕事に関する実態調査」2023年版、2024年版のデータを基に作成

この結果から、日本の働く人々が「適切な労働時間」や「良好な人間関係」といった基本的な労働環境を重視している一方で、「給与」や「評価制度」といった待遇面への不満が幸福度を大きく下げている実態が明らかになります。

「やりがい」も重要な要素ですが、それが不満の上位にも入っていることは、多くの人が現在の仕事に意味を見出せずにいることの表れでもあります。

これらの結果は、日本の企業が従業員の幸福度を高めるためには、働きやすい環境を整えるという土台の上に、公正な評価と適切な報酬、そして一人ひとりが仕事の意義を実感できる「働きがい」を提供していく必要があることを強く示唆しています。

科学的根拠に基づく幸福度の上げ方:今日から実践できるアクションプラン

日本の幸福度をめぐる問題は、社会構造や政策レベルの大きな課題ですが、私たち一人ひとりが日々の生活の中で幸福感を高めるためにできることも、実はたくさんあります。

ここでは、心理学や脳科学の研究によって効果が示されている、科学的根拠に基づいた幸福度向上のための具体的なアクションプランを8つご紹介します。

これらは特別な道具や多額のお金を必要とせず、今日からでも始められるものばかりです。

人とのつながりを深める

社会的孤立が日本の幸福度を押し下げる最大の要因の一つであることは、すでに述べたとおりです。

幸福度を高める最も確実な方法は、他者との温かいつながりを育むことです。

家族や友人と一緒に食事をしたり、会話を楽しんだりする時間を意識的に作りましょう。

対面で会うのが難しくても、電話やメッセージで近況を報告し合うだけでも、孤独感は和らぎ、つながりを感じることができます。

重要なのは、量よりも質です。

心から信頼できる人と、深いレベルで関わる時間を持つことを目指しましょう。

感謝を習慣にする

感謝の気持ちは、幸福感を高める強力なブースターです。

毎日寝る前に、その日にあった「感謝できること」を3つ、ノートやスマートフォンのメモに書き出す「感謝日記」を試してみてください。

「天気が良くて気持ちよかった」「美味しいコーヒーが飲めた」など、どんな些細なことでも構いません。

この習慣は、私たちの脳をネガティブな出来事からポジティブな出来事へと意識的に向けさせ、物事を前向きに捉える力を養ってくれます。

体を動かす

運動が身体の健康に良いことは誰もが知っていますが、心の健康、すなわち幸福度にも絶大な効果があります。

運動をすると、脳内で「幸福ホルモン」とも呼ばれるエンドルフィンが分泌され、気分が高揚し、ストレスが軽減されます。

本格的なトレーニングである必要はありません。

1日10分程度のウォーキングや、仕事の合間のストレッチだけでも効果は十分にあります。

重要なのは、体を動かすことを生活のルーティンに組み込むことです。

十分な睡眠をとる

睡眠は、心と体のエネルギーを充電するための不可欠な時間です。

睡眠不足は、気分の落ち込み、イライラ、集中力の低下を招き、幸福感を著しく損ないます。

多くの研究が、成人は一晩に7時間から9時間の睡眠を必要としていることを示しています。

毎晩同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつけ、寝る前の1時間はスマートフォンやパソコンの画面を見ないようにするなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。

自然の中で過ごす

公園の緑や森の木々に囲まれると、心が落ち着くのを感じた経験はないでしょうか。

自然の中で過ごすこと、いわゆる「森林浴」には、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを下げ、心身をリラックスさせる効果があることが科学的に証明されています。

週末にハイキングに出かけるのが難しくても、昼休みに近所の公園を散歩する、通勤路で少し遠回りして緑の多い道を選ぶなど、日常生活の中に自然と触れ合う時間を取り入れてみましょう。

自己決定の機会を増やす

「自己決定」が幸福感の重要な鍵であることは、日本の幸福度の低さの原因分析でも指摘しました。

大きな人生の選択だけでなく、日常生活における小さな選択でも、自分で決める経験を積み重ねることが、自己効力感(自分にはできるという感覚)を高め、幸福につながります。

例えば、「今日の昼食は何を食べるか」「週末に何をするか」といった日常の選択を、他人の意見や惰性ではなく、自分の意志で意識的に決めてみましょう。

小さな成功体験が、人生をコントロールしているという感覚を育ててくれます。

学び続ける

新しい知識やスキルを学ぶことは、脳に良い刺激を与え、自己成長の実感と満足感をもたらします。

それは仕事に直接役立つ専門スキルである必要はありません。

興味のある分野の本を読む、オンライン講座で新しい趣味を始める、楽器の練習をするなど、どんなことでも構いません。

「できなかったことができるようになる」という経験は、自信と人生の充実感を高めてくれます。

親切を実践する

他者への親切な行動は、相手を幸せにするだけでなく、実は自分自身の幸福感を最も高める行為の一つです。

誰かに席を譲る、困っている人を助ける、友人のために少し時間を使うといった小さな親切は、社会的なつながりを強め、自己肯定感を高め、人生に意味を与えてくれます。

幸福度が高い国フィンランドの「寛容さ」のスコアが高いことにも通じるこの実践は、幸福の好循環を生み出すための第一歩です。

これらのアクションプランを実践する上で、より深い知識を得たい方には、『The Happiness Advantage』(邦題:幸福優位7つの法則)の著者ショーン・エイカー氏や、ポジティブ心理学の分野の書籍を読むことをお勧めします。

これらの本は、幸福に関する科学的な知見を、より実践的な形で提供してくれます。

幸福度をめぐる国際比較:フィンランドやブータンから日本が学べること

日本の幸福度の問題を考えるとき、他国の事例に目を向けることは非常に有益です。

特に、世界幸福度ランキングで常にトップに君臨するフィンランドや、独自の幸福哲学を持つブータンの取り組みは、日本が進むべき道を照らす多くの示唆を与えてくれます。

7年連続1位 フィンランドの「幸せのインフラ」

世界幸福度報告書で7年連続1位に輝いているフィンランド。

多くの人が「なぜフィンランドはそんなに幸せなのか?」と疑問に思うでしょう。

その答えは、国民が常に笑顔で陽気だから、というわけではありません。

フィンランドの幸福は、もっと静かで、深く、そして社会の隅々にまで張り巡らされた「幸せのインフラ」とでも言うべきものに支えられています。

その核心にあるのは、以下の要素です。

圧倒的な「信頼」:

フィンランド社会の基盤は、国民がお互いを、そして政府や公的機関を深く信頼していることです。

汚職が少なく透明性の高い政治、公正な社会システムが、人々の安心感の源泉となっています。

「落とした財布が返ってくる」というのは、この信頼社会を象徴する有名な話です。

強固な「社会保障制度」:

フィンランドでは、質の高い教育や医療が、ほぼ無償で全国民に提供されています。

これにより、家庭の経済状況に関わらず誰もが等しい機会を得ることができ、病気や失業といった不運に見舞われても、人生が破綻する心配が少ないのです。

この「失敗しても大丈夫」というセーフティネットが、人々の挑戦を促し、過度な不安を和らげます。

自然との深いつながり:

フィンランドでは、どんな都市部に住んでいても、少し歩けば森や湖といった豊かな自然にアクセスできます。

サウナで心身をリラックスさせ、森を散策してストレスを解消するというライフスタイルが文化として根付いており、これが国民のウェルビーイングに大きく貢献しています。

これらの要素は、まさに現在の日本が抱える課題、すなわち「信頼の欠如」「将来への不安」「自己決定の困難さ」と対極にあるものです。

フィンランドの事例は、幸福が個人の努力だけで達成されるものではなく、社会全体で支える「インフラ」の整備がいかに重要であるかを教えてくれます。

ブータンの「国民総幸福量(GNH)」の教えと現実

ヒマラヤの小国ブータンは、経済成長を示すGDP(国内総生産)の代わりに、GNH(国民総幸福量)という独自の指標を国家の目標に掲げたことで世界的に有名になりました。

GNHは、「(1)心理的な幸福、(2)健康、(3)教育、(4)文化、(5)環境、(6)コミュニティの活力、(7)時間の使い方、(8)良い統治、(9)生活水準」という9つの領域から構成され、物質的な豊かさだけでなく、精神的、文化的な豊かさを重視する哲学です。

この哲学は、経済成長至上主義に陥りがちな先進国に大きな問いを投げかけました。

しかし、ブータンの現実もまた、理想だけでは語れません。

かつて世界幸福度報告書で上位にランクインしたこともあるブータンですが、2019年には95位まで順位を落とし、近年はランキングの対象外となっています。

インターネットやスマートフォンの普及によるグローバル化の波は、若者の価値観を変化させ、都市部への人口集中や若者の失業といった、他の近代国家と同様の課題も生み出しています。

ブータンの事例から日本が学べる教訓は、二つあります。

一つは、GNHが示すように、幸福を多角的に捉え、経済的な豊かさ以外の価値(人とのつながり、心の健康、自然環境など)を政策の中心に据えることの重要性です。

もう一つは、その崇高な哲学を現実の政策として機能させることの難しさです。

人々の幸福を追求するためには、理想を掲げるだけでなく、グローバル化や経済変動といった現実の課題に的確に対処し、国民の生活基盤を安定させる具体的な政策が不可欠なのです。

フィンランドの堅実な社会システムと、ブータンの幸福哲学。

この両方から学ぶことこそが、日本の幸福度を高めるための現実的な道筋となるでしょう。

SNSは幸福度を上げるか下げるか?最新研究から見る光と影

現代社会において、私たちの生活と切り離せなくなったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)。

友人とのつながりを維持し、新しい情報を得るための便利なツールである一方、その利用が私たちの心、すなわち幸福度にどのような影響を与えるのかについては、多くの議論がなされています。

SNSは私たちを幸せにするのか、それとも不幸にするのか。

最新の研究から、その光と影の両面を探ります。

SNSが幸福度を下げるメカニズム:「受動的な利用」と「社会的比較」

多くの研究が警鐘を鳴らすのは、SNSの「受動的な利用」がもたらす悪影響です。

受動的な利用とは、自ら発信することなく、他人の投稿をただ眺めているだけの使い方を指します。

InstagramやFacebookのフィードをスクロールしていると、友人やインフルエンサーたちの楽しそうな旅行、豪華な食事、輝かしい成功といった「盛られた」投稿が次々と目に飛び込んできます。

このような他者の「理想的な人生」の断片を一方的に見続けることは、無意識のうちに自分自身の現実と比較する「社会的比較」を引き起こします。

その結果、「自分だけが取り残されている」「自分の人生はなんてつまらないんだ」といった劣等感や妬みの感情が生まれ、自尊心や幸福感を低下させることにつながるのです。

特に、SNSを長時間利用するほど、このネガティブな影響は強くなる傾向があります。

「SNSをやらない人」や「SNSをやめた人」が幸福度の上昇を報告するケースがあるのは、この社会的比較の罠から解放されるためと考えられます。

SNSが幸福度を上げるメカニズム:「能動的な利用」と「社会的支援」

一方で、SNSの利用が必ずしも不幸につながるわけではありません。

使い方によっては、幸福度を高める強力なツールにもなり得ます。

鍵となるのは、「能動的な利用」です。

能動的な利用とは、友人や家族とダイレクトメッセージで直接やり取りをしたり、自分の近況を投稿してコメントで交流したり、共通の趣味を持つコミュニティに参加したりといった、他者との双方向のコミュニケーションを目的とした使い方です。

このような使い方は、現実世界における人間関係を補強し、深める役割を果たします。

特に、地理的に離れた友人や、普段なかなか会えない人々とのつながりを維持する上で、SNSは非常に有効です。

また、悩みを抱えたときにSNS上で友人から励ましの言葉をもらったり、共感を得られたりする「ソーシャルサポート(社会的支援)」は、孤独感を和らげ、幸福感を直接的に高める効果があることが分かっています。

日本の若者を対象とした調査でも、SNSを能動的に利用し、他者との親密なコミュニケーションを取っている人ほど、幸福度や交友関係への満足度が高いという結果が報告されています。

結論として、SNSが毒になるか薬になるかは、その「使い方」次第と言えます。

他人の「いいね」の数を気にしたり、キラキラした投稿を眺めて落ち込んだりするのではなく、大切な人とのコミュニケーションを深め、ポジティブなつながりを育むための道具として活用すること。

それが、デジタル時代における賢明なSNSとの付き合い方であり、幸福度を高めるための鍵となるでしょう。

幸福度に関するQ&A:専門家があなたの疑問にすべて答えます

ここでは、日本の幸福度に関してよく寄せられる様々な疑問について、専門家の視点からQ&A形式で分かりやすくお答えします。

幸福度と自己肯定感の関係は?

幸福度と自己肯定感には、非常に強い正の相関関係があります。

つまり、自己肯定感が高い人ほど、幸福度も高い傾向にあることが多くの研究で示されています。

自己肯定感とは、ありのままの自分を価値ある存在として受け入れる感覚のことです。

この感覚が低いと、他者からの評価に過度に依存したり、失敗を恐れて挑戦できなかったりするため、幸福を感じにくくなります。

自己肯定感を高めることは、幸福度を向上させるための重要な土台となります。

税金が高い国は幸福度も高いのですか?

必ずしもそうとは言えませんが、その傾向はあります。

重要なのは、税金の高さそのものではなく、その「使い道」に対する国民の納得感です。

フィンランドやデンマークといった北欧諸国は、国民負担率(税金や社会保険料の対国民所得比)が高いことで知られていますが、同時に幸福度ランキングでも常に上位にいます。

これは、集められた税金が、質の高い医療、教育、社会福祉といった形で国民に公平に還元され、将来の安心につながっているためです。

国民は高い税負担に見合うだけの恩恵を実感しているため、納得感が高いのです。

一方、日本は税負担が北欧諸国ほど高くないにもかかわらず、サービスの恩恵を実感しにくいため、不満感が高まり、幸福度にも影響している可能性があります。

幸福度を英語で言うと?

幸福度は一般的に英語で “Happiness” または “Well-being” と表現されます。

“Happiness” は喜びや楽しさといった感情的な側面を指すことが多いのに対し、”Well-being” は身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを示す、より広範で包括的な概念です。

世界幸福度報告書(World Happiness Report)では、これらの概念が総合的に扱われています。

幸福度を3文字で言うと?

幸福度に関連する概念をアルファベット3文字で表す場合、いくつかの候補が考えられます。

QOL (Quality of Life):

生活の質を意味し、客観的な生活環境と主観的な満足度の両方を含みます。

GNH (Gross National Happiness):

ブータンが提唱した国民総幸福量を指し、経済以外の多様な価値を重視する指標です。

人生の幸福度グラフはU字型って本当?

はい、本当です。

多くの国で、年齢と幸福度の関係は、若者と高齢者の時期に高く、中年期(特に40代から50代前半)に最も低くなる「U字型カーブ」を描くことが知られています。

これは、中年期に仕事上の責任、子育て、親の介護といったストレスが集中することが一因と考えられています。

日本でも同様の傾向が見られ、特に40代の幸福度の落ち込みが顕著です。

ゲームの「幸福度」の上げ方から学べることは?

「ドラゴンクエストビルダーズ2」や「テラリア」といったゲームでは、住民の「幸福度」を上げることが重要な要素となっています。

これらのゲームから、私たちは現実世界の幸福度について面白いメタファーを学ぶことができます。

ゲーム内で幸福度を上げるには、安全な住居を提供する、美味しい食事を与える、部屋を装飾する、住民同士の相性を考えるなど、様々なニーズをバランス良く満たす必要があります。

これは現実世界と全く同じです。

私たちの幸福も、経済的な安定(食料)、安全な環境(住居)、人間関係(相性)、そして心の充足(装飾)といった多様な要素のバランスの上に成り立っています。

どれか一つだけを追求しても、真の幸福は得られないということを、ゲームは教えてくれているのかもしれません。

まとめ:日本の幸福度の未来のために、私たち一人ひとりができること

この記事では、詳細な分析を通じて、日本の幸福度がなぜ低いのか、その多岐にわたる原因と社会的な背景を解き明かしてきました。

最後に、これまでの議論を総括し、日本の幸福な未来のために、私たちに何ができるのかを改めて考えたいと思います。

本稿で明らかになった最も重要な点は、日本の幸福度の低さが、決して経済的な貧しさに起因するものではないということです。

むしろその逆で、物質的な豊かさを達成した後に向き合うべき、より本質的な課題に直面しているのが現代の日本です。

世界幸福度報告書のデータが示すように、日本の弱点は「一人当たりGDP」や「健康寿命」といった物質的・身体的な側面ではなく、「人生の選択の自由度」「社会的支援(人とのつながり)」「寛容さ」といった、非物質的な価値に集中しています。

それは、社会の同調圧力の中で「自分で人生を決めている」という感覚を持ちにくいこと。

地域や職場でのつながりが希薄化し、困ったときに心から頼れる人がいないという孤独感。

そして、他者の多様な生き方や価値観を受け入れる寛容さの欠如です。

これらの課題は、長時間労働、男女間の固定的な役割分担、過度な受験競争といった、日本社会に根深く存在する様々な問題と相互に絡み合い、人々のウェルビーイングを蝕んでいます。

しかし、未来は決して暗いわけではありません。

私たちは、幸福度が高い福井県や沖縄県の事例から、確かな安定と温かいつながりが幸福の土台となることを学びました。

また、7年連続で世界一幸福な国フィンランドの姿から、国民の信頼に支えられた公正な社会システムと、失敗を許容するセーフティネットが、人々の心に安心と自由をもたらすことを知りました。

これらの成功事例は、日本が進むべき道のりを具体的に示してくれています。

幸福は、国や政府だけが与えてくれるものではありません。

社会全体の幸福度を高めるためには、政策レベルでの改革、例えば働き方改革の徹底、子育て支援の拡充、ジェンダー平等の推進などが不可欠です。

しかし同時に、私たち一人ひとりの意識と行動の変化もまた、極めて重要です。

この記事の終盤でご紹介した「科学的根拠に基づく幸福度の上げ方」は、そのための具体的なアクションプランです。

感謝の気持ちを忘れず、身近な人とのつながりを大切にし、小さなことでも自分で決める。

そうした日々の積み重ねが、私たち自身の幸福度を高めるだけでなく、周囲の人々、そして社会全体の雰囲気を少しずつ変えていく力になります。

日本の幸福度問題は、私たち一人ひとりに対する

「あなたにとって、本当の豊かさとは何ですか?」

という問いかけでもあります。

コメント